Geral

Talvez o maior mérito do comediante indo-americano Aziz Ansari seja sua capacidade de fazer piadas ao mesmo tempo corretas e engraçadas. Intui-se que o humor não caminhe de mãos dadas com as boas intenções e, em vez disso, siga seus percursos à maneira de personagens da Corrida Maluca, trocando trapaças e truques, como se fosse possível ser apenas engraçado ou respeitoso, jamais ambos. O engajamento talvez esbarre em certo tipo de humor, impedindo-o de avançar, mas em mãos hábeis pode turbiná-lo. Por outro lado, é um direito do artista – de qualquer ser humano – não se engajar. A luta, mesmo em épocas turbulentas, não é essencial para a fruição artística. Em Ansari nota-se, tanto no livro Romance Moderno quanto nos shows de stand up, uma inclinação em favor dos imigrantes e da igualdade entre gêneros.

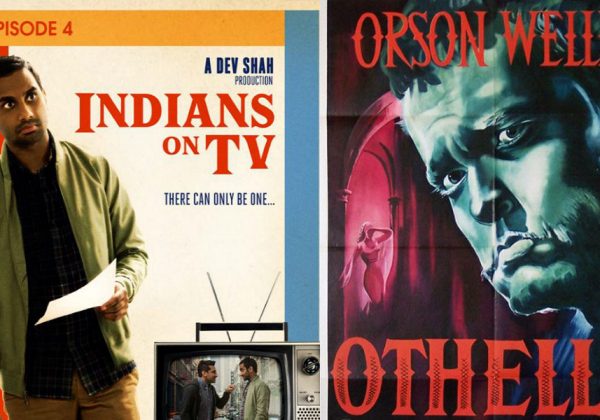

São questões que também permeiam Master of none [Mestre em nada], série lançada em 2015 pela Netflix, cuja segunda temporada estreou em maio. Nela, o nova-iorquino, além de escrever e dirigir, interpreta o protagonista Dev, também ator. O quarto episódio da primeira temporada, “Indianos na TV”, começa com uma colagem de filmes que apresentam indianos estereotipados, muitos feitos por atores brancos, entre eles Um Robô em Curto-Circuito 2, Indiana Jones e o Templo da Perdição, Um Convidado Bem Trapalhão e um polêmico comercial de salgadinhos com Ashton Kutcher. Em seguida seu amigo Ravi participa de um teste para o papel de “taxista indiano desconhecido”, com sotaque extremamente caricato; terminada a última fala, ele imediatamente volta a falar como um nova-iorquino. Dev, por sua vez, desperdiça a “oportunidade” ao se recusar a fazer o sotaque. Então levanta a questão:

Dev: Sabe A Rede Social? Max Minghella faz um indiano. Ele é branco. Deixaram ele moreno.

Ravi: Não, não. Eu li que ele é dezesseis avos indiano.

Dev: Quem liga? Se você procurar direito, todos nós somos dezesseis avos alguma coisa. Provavelmente sou dezesseis avos negro. Você acha que vão me deixar fazer Blade?[1]

Por que Hollywood não chama indianos para os papéis de indianos – ou pior, por que com tanta frequência usa atores brancos em seu lugar? É tão evidente que chega a soar ridículo que indianos não os interpretem desde sempre. Esta é uma das grandes questões em pauta nos últimos tempos. Não a de Ansari, especificamente, mas a do direito de utilizar para fins próprios, muitas vezes comerciais, elementos de culturas alheias.

Apenas recentemente isso começou a ser discutido na mídia virtual – do comentário privado aos grandes jornais. Quando os hipsters dominaram o mundo, no começo da década, adolescentes iam para baladas nova-iorquinas utilizando o talit, uma espécie de poncho judaico, para chamarem a atenção; mas era uma distinção vazia, uma vez que eles nada conheciam daquilo. Criticou-se neles a ironia, o esvaziamento do significado que aquele acessório tinha para os judeus. Isso, de certa forma, é análogo à reclamação de Dev. É deveras ridícula a imagem de um ator pintado de marrom, vestindo um berrante churidar azul, forçando o sotaque para se passar por indiano – tudo isso em nome do “nobre” propósito de vender salgadinhos. Por que não simplesmente deixar os indianos receberem os cachês dessas filmagens e mudarmos a pauta para a próxima polêmica?

É possível analisar a questão por outros ângulos. No curto texto “Urdiendo imbecilidades”, publicado em outubro de 2016 na sua coluna semanal no El País, o famoso ficcionista espanhol Javier Marías percebe algo mais. Na sua crítica, que não tem direcionamento específico – ou seja, ataca ideias, não quem as profere –, ele vê tudo isso como uma imbecilidade que só poderia ter sido organizada na época da internet. Sua elegante diatribe apresenta um ponto interessante: “Houve um tempo não distante em que os coletivos se sentiam lisonjeados se alguém imitava seus cantos e suas danças, se atravessavam fronteiras demonstrando assim sua pujança, sua bondade e sua capacidade de influência”. Ou seja, a apropriação de elementos de culturas alheias seria antes homenagem, admiração e respeito, que propriamente pilhagem. Um egípcio pode dançar reggae, um jamaicano comer sushi, um japonês tocar cavaquinho e um brasileiro erigir obeliscos, sem causarem danos para as culturas originais.

Assim como é muito fácil concordar com o personagem de Ansari, é difícil desconsiderar a lógica de Marías. O argumento central do madrilenho é sobre a dramaturgia. Ele afirma que “esses injustiçados, pela lógica, condenariam qualquer ator que, não sendo dinamarquês, fizesse Hamlet; que, não sendo ‘mouro de Veneza’, fizesse Otelo; que, não sendo manchego, fizesse o Quixote, e daí até o infinito”. Privar Wagner Moura de encenar os augúrios do príncipe ou Orson Welles os do mouro seria um hiper-fetichismo do Clássico tão ridículo quanto pintar brancos de marrom para atuarem como indianos.

Lembremos ainda que o próprio Shakespeare foi um grande apropriador: tirou de Plutarco peças históricas sobre líderes da antiguidade como Cleópatra, Marco Antônio e Júlio César; Romeu e Julieta é uma variação, entre outras, da trágica história de Píramo e Tisbe, presente nas Metamorfoses de Ovídio; Hamlet provém de um erudito dinamarquês chamado Saxão Gramático e, como bem nos mostra Stephen Greenblatt[2], o inglês reciclou pedaços inteiros de Michel de Montaigne, notoriamente o ensaio “Sobre os Canibais” em A Tempestade. Ainda assim, nos parece um descalabro uma recusa das peças do bardo de Stratford-upon-Avon.

As histórias, ao adquirir certo verniz, se depreendem de seus autores; não temos pudor em nos apropriar das obras de civilizações antigas e adaptá-las ao gosto contemporâneo, pois nos é impossível lê-las de maneira diversa. Inevitavelmente, vamos continuar a encenar de nosso jeito as histórias dos poetas da antiguidade. Se os argumentos de Master of none fossem levados ao pé da letra, Paapa Essiedu jamais poderia ter interpretado Hamlet. O problema é esta lógica funcionar tão bem para Shakespeare e soar tão mal quando nos lembramos de Ansari.

No final não existe uma resposta. A anônima massa virtual geralmente propõe dicotomias, mas sabemos ser o mundo sempre muito mais complexo que as opiniões expostas numa sequência de comentários apressados e irredutíveis. É possível pensar sobre o assunto sem necessariamente escolher lados. Aplicadas às artes, as questões de nosso tempo adquirem outros contornos. Ensaia-se neste texto, portanto, não uma solução definitiva, mas possíveis caminhos – diálogos, reações, oxalá interações.

Uma solução possível seria sair dos extremos aqui apresentados. Minha proposta seria a união de ambos os argumentos – uma aplicação pensada caso a caso. Que se busquem as vias intermediárias ou se tente criá-las quando não existem. Que a utilização dos clássicos seja direito inerente a qualquer ser humano, mas que as obras contemporâneas sejam operadas por quem lhes compete. Que o conflito entre as “ansiedades da representação” e as “angústias da influência” se apazigue não por omissão, mas por inter-relação. Em suma, que Aziz Ansari faça um nova-iorquino sem sotaque, mas que seja livre para fazer também o cara da loja de conveniência de sotaque caricato, e que faça até Hamlet, se lhe aprouver; mas, por favor, que ele jamais faça um brasileiro!

__________________________________________________________________

[1] Todas as traduções aqui citadas são minhas. Diálogos tirados do site IMDB.

[2] No ensaio “O Montaigne de Shakespeare”, publicado na revista Serrote n. 20, Greenblatt apresenta uma minuciosa tabela comparativa de citações de Montaigne utilizadas por Shakespeare.